#26 『ドン・ジュアン』感想

今回は17世紀フランスの劇作家、俳優であるモリエールの「ドン・ジュアン」を読みました。ドン・ジュアンは今回の戯曲の主人公である放蕩な貴族の名前であり、その従者スガナレルを連れて妻エルヴィールから逃げ出す所から始まります。エルヴィールから逃げ出すと言っても恐妻なのではなく、単に飽きたからという理由です。逃げる道中、二人は田舎には入りますが、やはりそこでも二人の娘と関係を持とうとします。ドン・ジュアンは途中、「結婚するまでが自分の仕事、私の心を留めておくのは女の仕事」という一見深いことを言っていますがよく考えてみれば微塵も深くないし、ただの酷い奴だと分かる。何なんだろうかこの男は。しかし読んでいて全くモテない自分からしても嫌味が無い。寧ろ応援すらしたくなる。彼は父親のドン・ルイからもその性格故に嫌われているがやはり男心が応援したくなるのは彼に勇敢さが備わっているからでしょうか。劇中、エルヴィールを誑かしたことでドン・ジュアンを殺さんとするエルヴィールの兄弟、ドン・カルロスに出会うも、彼が追剝ぎに襲われていたときには助太刀をして追剝ぎを撃退した。この作品が最後まで軽快に、愉快に終わることができているのはこういった理由からなのか。

自分は戯曲を読むのは初めてですが、シェイクスピアの「ハムレット」を読んだ父が戯曲を書いた単行本のことを全く面白くないと言っていたのを思い出しました。自分は普通に楽しめましたけどね。「ハムレット」を読んだことはないがその作品が父に合わなかっただけなのではないのか。この作品の中で面白いのは幽霊や石像が役として登場するということですかね。しかし"アブノーマルな蹲踞の姿勢の男"が出てくる小説もある位だから石像程度屁でもないかな。本当軽快で良かった。小学生並みの感想しか持たないがそういうこともあるでしょう。

ここでブログを終わる、ということは辣油魂が許さないのでもう少し書きましょう。完全に自分のせいですがこの作品に大した感想を抱いていないので作品の背景などを調べました。ドン・ジュアンというのは元々スペインの伝説で、これがイタリアに伝わってからコミカルな要素が加えられて宗教色が薄まったらしいですね。そういえばモリエールって「病は気から」の作者でもあるんですね。今度読んでみたいなぁ。

#25 『セクシィ・ギャルの大研究』感想

本当にお久しぶりです。自分がブログを更新していなかったのに特に意味はありませんが。正月、収入が少し増えるのを利用して買い出しに行ってきましたよ、全く。何て愉しいんだ。色々見つけて買うことができましたよ。念願の澁澤龍彦「少女コレクション序説」や「エロティシズム」、久米邦武の「米欧回覧実記」もあと一冊で全て揃いますしね。まあ今回は「風を受けて先頭を走るフェミニズムの旗手」として有名な東京大学名誉教授の社会学者、上野千鶴子さんの著書です。私はこの本の他にも何冊か目を付けているものがあるのですが、どれも面白そうなものばかりなので楽しみです。ジュルリ。自分は高校時代運動部でもないのに学校の設備を使って筋トレする迷惑な奴だったので物理的にマッチョになろうとしていたわけです。今でも毎日腹筋背筋腕立てを50回ずつは欠かしませんよ。なのでマッチョイズムの対極、フェミニズムについても勉強しようと思い今回読みました。フェミニズムというものがどんなものなのか、自分にはまだまだ全く分かりませんが、取り敢えずこの本は最後まで飽きませんでした(いつもなら大体30ページくらいで嫌になってくる)。上野さんがこの本をどう読んで欲しいか、というものに私の様に声を出して笑いながら「考えすぎでしょう」と読むのは該当しないと思いますが、ともかく面白かった。主に広告に見られるセックスアピールの分析が多いのですが、言われてみれば「さもありなん」となるものも多いが、「それは考えすぎだろう」と疑ってしまうものも多い。上野千鶴子さん自身非常に有名な方なのでどこかで学術論文調の文章を期待していた自分が居たのは否めないでしょうが、文体はスポーツ新聞のエロ欄に近い感じで、奥に奥に考え込んで行きたいのが一々邪魔されてしまうのが少し残念でした。それを差し引いても良書だった(かもしれない)。広告でよく見られる、ポケットに手を入れるスタイリッシュな女性、あのポーズはマスターベーションのメタファーであるという記述があって笑ってしまったんですが、完全にこれを思い出しました。

サロメがベットに腰を掛けている絵なんですが、これはオナニーをしているから卑猥なのだと、澁澤龍彦先生も確か仰っていので多分上野千鶴子さんの記述は間違いではないのでしょう。もはや理論が飛躍しているのかどうかもよく分からない。

私も薄々感じていることですが、女性のジェンダー、セックス双方における社会進出が進んでいると思いますね。どういうことかというと、前時代的な家父長制の秩序下の社会が崩れかけているのではないかということです。当たり前といえば当たり前なのかもしれません。僕は激ヤバマッチョマンではないので特に危機感はありませんが。このことによってかつて性機能のしわ寄せを強制されていた生物的、ひいては社会的な女性は男性の目線に晒され、選ばれる立場(ディスプレイ)としての性質が大きい状態であったのが、最近ではその男女差が薄まりつつあるということでしょう。これは世の男性諸兄方感じているでしょう。昭和ではセクハラなんて当然という社会だったかもしれませんが最近では「セクハラ」という言葉が出来ている事実が象徴するように、女性が男性を攻撃することが可能になり、また男性が女性を尊重しなければならない時代がそこまで来ている(もう差し掛かっている)のでしょう。悪いことだとは思いませんよ僕は。これ以上何か言うと色んな方面から刺される可能性があるので今回はこの辺で、さようなら。

#24 『波止場日記 労働と思索』感想

エリック・ホッファー『波止場日記』 みすず書房

お久しぶりです。気分が少し一段落したのでまた本を読むことができました。ここで一段落してしまうのは良くないことなんですが今はそれは関係ない。今回はあまり有名ではありませんが、エリック・ホッファーという哲学者の日記です。全く知られていませんが、ホッファーは非常に変わった経歴の持ち主。ドイツ移民としてアメリカに住んでいましたが、学者としてよく想像されるような裕福な家庭ではありませんでした。18歳で両親が死に、ロサンゼルスの貧民窟で暮らし、果てには服毒自殺を図り失敗した。なかなか想像出来ない人生ですよね。みすず書房は何に気を使ってか「社会の基底」という非常に柔らかな言葉を使っていますがね。鉱夫や農業労働者、港湾労働者を転々とする中で図書館に通い大学レベルの数学や物理学をマスターし、モンテーニュの「エセー」も三度読み最後にはそのほとんどを暗記してしまう程だったという。なんとイカした才能と人生。大学の研究機関に呼ばれたこともあったが結局サンフランシスコで港湾の肉体労働者として生きることを選んだ。この仕事は勿論日本でも存在したが、コンテナ船の誕生により衰退した。この仕事は沖仲仕(おきなかせ)と呼ばれ、肉体労働であり短期間高収入のものであったため、仕事柄荒くれ者が集まりやすいのが特徴としてある。また、多数で仕事を行うため集団化しやすく、現在の暴力団の主要な前身を形作ったと言われている。大隈重信に爆弾を投げ、足を一つ失わせた来島常喜が所属していた玄洋社も元々はこのような組織であったのではないですかね。あくまで憶測ですが。

この本、読んでいると分かりますが各所にホッファーの様々な知識が散りばめられており、注も付いている。唯の日記として読んでしまうのは非常に勿体ない。近代では既に中世近世の諸学問が古典として捉えられ、ある程度研究も進んでいると思うので、近代以降の人間が書いた文章には、やはりそれ以前の歴史的出来事や研究に関する記述が散らばっていて非常に良い。もっとも、この本が日記であり、エッセー的な要素を多分に含んでいるからであろうが。歴史に関して、彼はその読書量からかよくマクロな視点で見ることができている。時代を支配する階層は18世紀には貴族、19世紀には中産階級であったが20世紀には知識人であり、19世紀から20世紀への変化は財産から権力への変化と等しくシフトしていることなどが書かれている。しかし余りにざっくばらんに書かれているのでその部分をピンポイントで深めることはできないのが難点。日記だから仕方ないかな。あとはある人間が元居たコミュニティを離れた(すなわち既存体制が崩壊した)時に個人が誕生する、という記述もなかなか面白かったです。この日記の面白いことは何よりも、ホッファー自身の読んできた本、沖仲仕をやる中での経験、議論などが非常に多く記述されているだけでなく、やはり学者の書いたものと言っても日記なので、彼自身の、視線を低くした"普通の""ごくありふれた"感情が多く書かれているということにもあるのだろう。例えば、知り合いの沖仲仕との口論、今回パートナーになった沖仲仕は話が面白いとかそういうもの。また彼が大衆運動などを研究していたことなども挙げられるが、それは彼が沖仲仕という社会集団に寄り添った集団の一つに属していたことにもよるのだろう。遅くしてできた子供のリトル・エリックやその母(おそらく元妻)にあたるリリーへの思いも綴られており、哲学者の生活的、人間的な一面を垣間見ることができる。この、哲学者の学問的でないある側面を晒しているということにおいては、森鴎外の「ヰタ・セクスアリス」が近い作品であろう。これは主人公の哲学者金井の性体験を綴ったものであったが。ホッファーは自分の息子についても色々と考えを巡らしている。話しぶりから恐らく彼は離婚しており、息子を引き取った元妻のリリーも再婚している風である。彼は自分の息子の思考力や記憶力を褒めはする。しかし彼は別居している息子から多少馬鹿にされている。ホッファーと二人だけでいる時には大人しい良い子を演じるのに、母の再婚後の家族も一緒にいる時はホッファーに対して攻撃的になる。ホッファーに敵対すると思われる仲間が居るからだ。

私は人の生き方についてとやかく言うつもりも無いし、言える立場ではない。沖仲仕という肉体労働をしながら哲学を身につけた彼は非常に稀有な才能を持っていると思う。しかし遅くにできた愛する子供からも小馬鹿にされる彼は一体どんな気持ちで日々を過ごしているのだろうか。浮世離れした人生は彼から様々な物を奪ってきただろうし、様々な物を与えてきたのだろう。与えられたものの方がはるかに大きいだろうが。

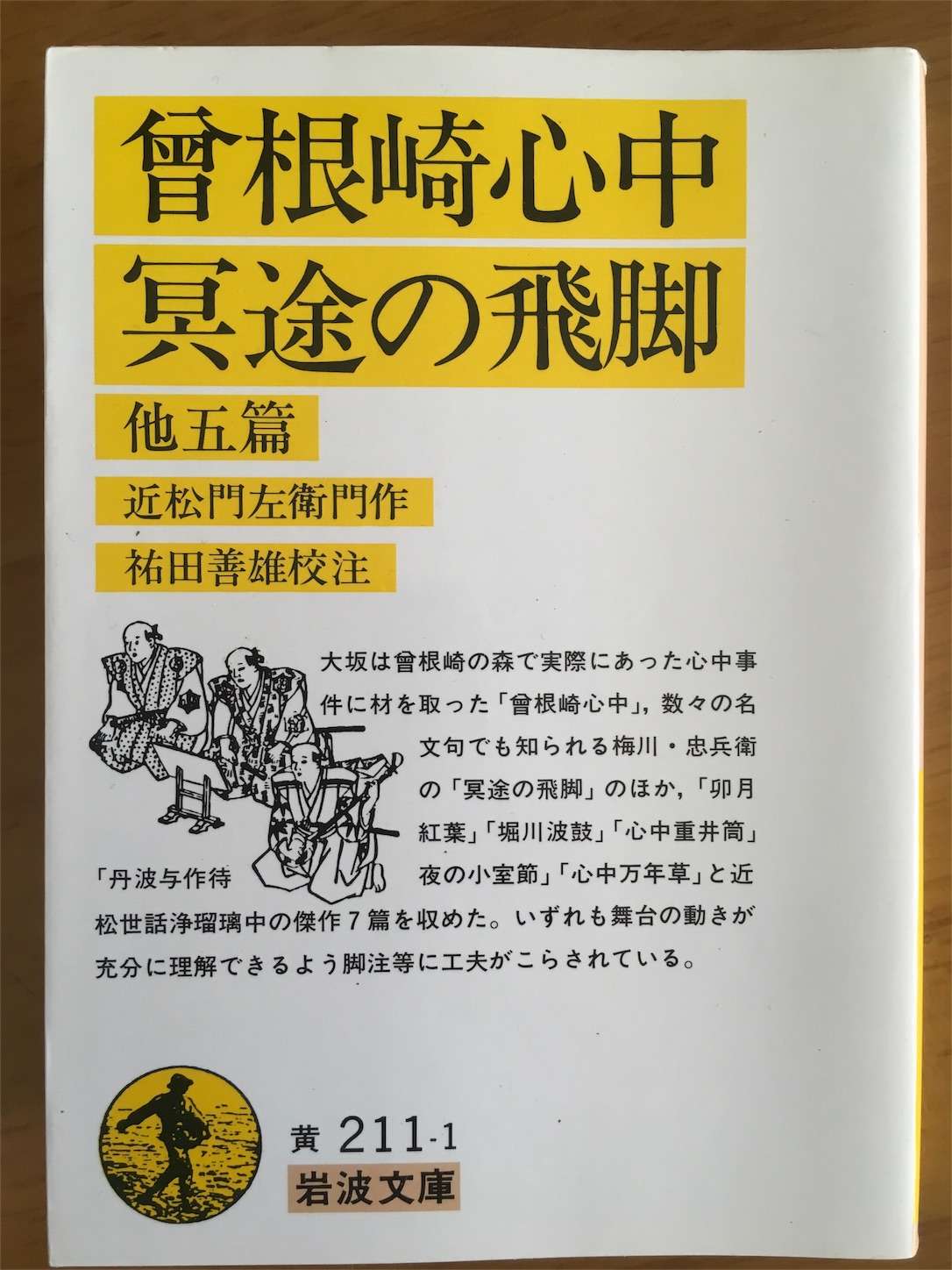

#23 『曽根崎心中』感想

今回は珍しく古典で短いものをと思って曽根崎心中を読みました。自分は古典というと漢文学や鎌倉以前のものしか読まないので、文字が庶民のものとなった後、江戸時代の文学は殆ど読んだことがありませんでした。なので良い機会でしたね。自分は徒然草が好きで中学時代よく読んでいたのですが、あの本は凄い貴重だと思うんですよ。自分が教わっていた先生の1人が吉田兼好の、下層農民を見下す態度が気にくわないと言って徒然草を嫌っていましたが、私はそこにはあまり注目しない。当時まだ上流階級のものであった文字を使いながら山奥で隠遁生活を送った人間はなかなか珍しいでしょう。その為他の文学では宮中行事などにしか触れられていないのに徒然草では支配ピラミッド末端の生活の有様まで事細かに書いてありますからね。本当に平安・鎌倉時代の庶民生活がどのようなものであったのかがよく分かる作品だと思います。徒然草についても高校時代レポートを書いたのを以前ブログに挙げたのでリンク貼っときますね(他記事宣伝2回目)。

http://goshinsangyou.hatenablog.com/entry/2016/09/14/123736

ところでこの曽根崎心中はある友人のお陰でとても安く手に入れることができたんですよ。ニヤニヤしてしまう。どうでもいいがそろそろ本題。

この物語(浄瑠璃)の大まかなストーリーは 大阪の醤油屋平野屋九右衛門の手代である徳兵衛が天満屋という茶屋の遊女お初と結ばれんとする為に大阪、曽根崎の森で心中をするものです。まず最初の読み出しからもう凄い。浄瑠璃なので竹本義太夫が話し手になるのだろうが、ずっと7.5の音が続く。黙読は絶対に勿体無いので音読しなければ気が済まなくなる。リズム感があってスラスラ読めてしまう。なかでも道行文がかなり有名であるので全て載せておく。

此の世の名残。夜も名残。死にに行く身を譬ふれば。仇しが原の道の霜。一足ずつに消えて行く。夢の夢こそあはれなれ。あれ数ふれば暁の。七つの時が六つ鳴りて。残る一つが今生の。鐘の響きの聞きをさめ。寂滅為楽と響くなり。鐘ばかりかは草も木も。空も名残と見上ぐれば、雲心なき水の面。北斗は冴えて影うつる星の妹背の天の河。梅田の橋をかささぎの橋と契りていつ迄も。我とそなたは夫婦星。必ずさうとすがりより。二人が中に降る涙。河の水かさも増るべし。

何というか、もし完全な意味が分からなくても琴線に触れるものがありませんか。全体的に七夕の織姫と彦星に掛けられていますね。「我とそなたは夫婦星」ってのが特にグッときました。初めて読みましたが近松門左衛門は天才なのかなあと感じさせる。漢詩でもソネットでも和歌でもそうですけど、人の心を打つにはやはり韻というのは重要なんでしょうね。ただ正論を長々と語っても聞くのは面倒なだけですが、これに韻が加わることで本当に良いものになりますよね。自分は高校の時、何故か漢詩の心を得たいと思って幾つか作って先生に提出して添削をお願いしたことがありました。全て上手くはいかなかったんですがね。敗因は「有名な詩を読む」ことが足らなかったことでしょう。もっと白氏文集とか唐名詩選とか読んでおくんだった。しかし詩集って読むの辛いですよね。英語のポエムはそこそこ楽しめたんですが漢詩はどうもココロが重くなる。多分中国の音で読めないというだけで楽しさ半減してるんですよね。分かってるならやれよ、って感じですが。英詩の話になったので少し。先日Robert Louis StevensonのA child's garden of versesという詩集を読んだのですが、英語の韻文もやはり心に響く。言語も私の母語と違うし、大陸も違うのにですよ。特に良かったのはLooking forwardという章でした。一番最初に知ったからですかね。これです。

When I am grown to man's estate

I shall be very proud and great,

And tell the other girls and boys

Not to meddle with my toys.

大体の意味はこんな感じですかね。

もし僕が大人になったら

とても誇り高くて立派になるんだ

そしたら女の子や男の子達にこう言ってやるんだ

僕のおもちゃは触らせない、ってね

ちょっとコミカルですが幼い時間がよく分かる作品ですよね。大人になったらとうに玩具に興味はなくなっているだろうに、やはり他の子には触らせたくない男の子の心。可愛らしいですね。まあまだ半分ほどしか読んでいないので来年一気読みしたいと思います。最近詩とか韻文に触れる機会が多くなって思ったんですが、高校までの学校教育だと韻の美しさを強調して愉しむような授業がなかなか無いですよね。"鑑賞"とか言ってもしょうもないものが大半ですしね。カリキュラムの関係と言ってしまえばそうなんですが、文学にはもっと面白い世界がありそうなのに、その世界をすらなかなか垣間見させない。自分は教壇に立ったことがないので全く分かりませんが、やはり人に何かを教えるというのは簡単なことではないのでしょう。自分がある要素を持っていたとしても、それすら生徒に伝えるのは難しいのでしょうね。雑談が殆どでしたがそろそろこの辺で。それでは。

#22 『ダフニスとクロエー』感想

今回はロンゴスの「ダフニスとクロエー」を読みました。題名見りゃ分かることですね、すいません。今回この本を読んだのは#18で扱った三島由紀夫の「潮騒」がこの作品のオマージュであるというのをあとがきで知ったからです。取り敢えずリンク貼っときますね。

http://goshinsangyou.hatenablog.com/entry/2016/09/02/185748

この物語はダフニスとクロエという若い山羊飼いと羊飼いとの恋愛を描いた2.3世紀の作品。ダフニスとクロエは互いに付き合いを続ける中で初めて"恋"というものを知り、お互いを求めるあまり苦しむようになるが、 フィレータースという老人がダフニスに恋の存在を教えたことでまた2人の恋愛は難題を退けながら一歩ずつ歩みを進める。しかしセックスには至らない。ダフニスはABの先にCがあることに本能で気付いているのだが何をすればいいのかまでは分からない。2人の間にセックスを持ち込んだのはリュカイニオンという淫蕩な人妻であった。リュカイニオンが深い森の中でダフニスにABCのCがどの様なものなのかを教えた。クロエーは処女であるはずだから流れた血は森にある泉で洗えば良いことなども教えた。物語全てが何という官能。椅子に座って読んでいるだけなのにのぼせてしまう。良い感じ。ギリシャ語で読む能力が無いのが恨めしい。まあこの後も美少年ダフニスはグナトーンという男色家に襲われかけたりするのだが結局、このダフニスとクロエーが住んでいた一帯の大領主ディオニューソファネースがこの村にやって来たとき、ダフニスがディオニューソファネースの実子であることが分かり、その後無事婚儀を執り行い、2人は結ばれたというところで話が終わる。言い方よくないですけどクロエーが処女を喪失する瞬間で物語が終わるんですよね。ちょっと面白い。

まあしかし読み進める程「潮騒」が如何にこの作品に似せられているかよく分かりますね。潮騒もこの作品も、共に海に近いというのは三島がダフニスとクロエーに似せたからであろうが。私は"海"は三島の中にある要素の一つなのではないかと思う。海はよく眩しく光る。三島と親交のあった石原慎太郎の作品「太陽の季節」や彼の趣味、ヨットなどにも"海"は現れている。石原慎太郎は「肉体派」という言葉を使っていたが当に、という感じを受ける。潮騒の作品そのものを肉体派と位置付けるのは性急かもしれないが肉体派的要素は散見されるのではないか。そもそも肉体派的要素を持った三島の選択の中に肉体派的要素が勿論含まれていたのだ。そのため、余りにも若々しい"海"をその作品、彼自身に惹きつけたのではなかろうか。幾ら何かを真似しても自分の性質からは逃げられない。潮騒の記事でも触れていますが、潮騒は三島作品の中でも異色、まだ読み終えてないものも多いので一概には言えないが本当に異色。激しい執念や情熱、憎悪が余り感じられない。あるのは男女の生易しい恋愛感情、三島が憧れ、それが失われている為に焦り、心に大きな影響、傷も与え、結局実現することの無かった異性間の恋。三島は何か思うところがあったのではないか。三島が「潮騒」を仕上げるとき、本人にその扱われている題材が欠けていたことに関して、本人は何を思ったのだろうか。

#21 『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』感想

久しぶりの更新になりました。最近は訳あってあまり本を読んでいませんでした。全うな生活はしてるのかも。最近人生に平安はあるのか考えたんですけど、「何かを目指している限り無い。」という結論に至りました。自分はまだリタイア後の老人でもないですし一応何かを目指して向かっていく存在であります。自分は生まれてから特に何かの才能を開花させたgiftedとかでもないのです。何の才能もありませんでした、残念なことに。一つだけ何か突出したものがあれば、一つ心配は減ると思うんですが自分はそうではない。何かになりたいと思ったとき、なるのに必要な条件に追われるのは仕方のないことなんですかね。自分と同じものを目指している全国、各時代の人達も一部を除いて大体同じような悩みを抱えていたと思うと少しは納得できます。なかなか楽ではない。キリがないのでそろそろ本題に。

どうでも良いことですが、実はこの本別に感想書かなくても良いかなと思っていたんです。でも予想以上に良い本だったので書くことにしました。まずこの本、東京大学文学部教授の加藤陽子先生が神奈川の栄光学園で授業を行った時の様子を議事録や会話に近い形で書いてあるので、多少長いが比較的読みやすい。内容としては日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、第二次世界大戦それぞれに世界が向かっていく様子を日本人を中心に書いたものなんですが、何より題名で凄く損してると思うんですよね。題名だけ見ると反戦派リベラルな主張を延々と聞かされるのかと思ってしまうじゃないですか。そういうのもあって感想書く必要なんて無いんじゃないかと思ってた部分が大きいんですよね。しかし内容は右でも左でもなく中道の視点から戦争を捉えていて教科書だけではなかなか分からない部分までよく分かる。何よりあらゆる人物一人ひとりの特徴や考え、姿勢だけでなく当時の日本が各戦争をどう捉えていたかがよく見えるのが本当に良い。自分もこんな授業を受けたかったと思わせられてしまった。

当時朝鮮半島を当然主権の及ぶ範囲であると認識していたからこその"主権線"という表現、ベトナム戦争でのアメリカの執着の理由など、様々なことがよく分かる。本に優劣はあまり付けたくないですがこれは本当に良い本だと思います。教養の足しになるなって感じで、それじゃあまた。

#20 『午後の曳航』感想

今回読んだのは三島由紀夫先生の「午後の曳航」です。この作品も高校時代の先生に薦められたものなのですが、よく考えてみると高校生相手にこういう本を薦めているんですよね。勇気が無ければなかなかできないと思います。少し話を戻します。この作品全体としてはギラギラしたものが自分には感じられました。言葉足らずですが、真夏の水面、研がれた刃物のような、「潮騒」以外の作品に感じる三島先生へのイメージとあまり変わりません。この記事は飽くまで私のブログなので私の主観100%で構わないと思うのですが、実際に同じ作品を読んだ他の人はどう感じたかも少し気になりますね。正直あまり気になりませんが。「午後の曳航」には場面として海が出てくるため自分のイメージに"真夏の水面"があるだけなのかもしれないですが、もしそうなのだとすれば自分の想像力の乏しさが悲しくなりますね。先日、澁澤龍彦が三島由紀夫に関して言及した文章を読んでいたのですが、澁澤は三島の自刃に対して、政治というのは蓑に過ぎず、核はもっと他のものであったのではないか、という風な見解を示しているとありました。親しい友人ならではの見方なのでしょう。私はこの2人に対して好奇ではない興味と尊敬を感じているのですが片方は自刃、もう片方は病という安らかな死に方をしていないというのにも何か惹きつけられるものがあります。この非常に博学な、それでいてどこか問題を抱えた二人物同士の交友関係は2人の死を以て閉ざされたのであり、私が如何に敬意を払おうとここに立ち入ることはできない。私は勿論であるが、この部分を研究している人間も同じでありましょう。何者も立ち入れさせないというところにも魅力がある。ともかくも私はこの2人の先人の存在を知れたことに喜びを覚える。そんでは本題。

この作品は登という少年が、母である房子の愛人で船乗りである竜二に英雄像を見出した後の流れに主軸が置かれています。この登は船(海も含まれるか)が好きであり、その中で現れた船乗りの竜二に自身の英雄像を投影させるのだが、やがて竜二は母房子とよく付き合うようになり、当初登が望んでいたような海の男の力強さを感じなくなっていく。竜二は海に居たからこそ登にとっての英雄だったのであり、母と馴れ合う内に陸に馴染んでしまっては英雄でなくなってしまうということだった。登は数人の友達といつも絡んでおり、こましゃくれた思想を振るって常に"英雄"を待ち望んだり、世界に失望したりしていた。彼らは世界への失望の具現化作業として猫を殺すなどしたが、ここの辺りから自分の頭に「時計仕掛けのオレンジ」の少年4人組がチラついていた。4人組が失望していたかは知らないが"トルチョック刑"で何かを壊したり痛めつけたりする面では同じである。こんな程度では共通点に数えられるのかすら微妙であるが若気の至りの感じがある。少年たちは平凡な"父親"を嫌い、現実を自分たちが理想する世界に戻そうとする。その中で少年たちは塚崎竜二を殺すことにする。最後のシーン、竜二は少年たちに連れてこられた秘密基地で自身の英雄譚を話す中で自分がかつて憧れた死と隣り合わせの海や熱帯の太陽から離れつつある現状、また向こうが竜二を拒むようにすら感じていた。しかし死と隣り合わせの海から離れ、陸で女を得、その女の子供に話している中で自分は殺されるのだ。彼に死からの逃げ場は与えられていなかったように感じる。

栄光と死と女は、つねに三位一体だった。

自分が拒んだものを、竜二は今や、それから拒まれているかのように感じた。

そしてそのように自分の失ったものに気づき、考えている時に渡された睡眠薬入りの紅茶を飲み、

誰もが知るように、栄光の味は苦い。

と締めくくられる。竜二は少年たちに殺されることも知らず、彼らの見せかけの要求に答えている時に考えた栄光、そして睡眠薬のせいで苦くなった紅茶、夢想と現実とが死を以て接続することになるのだ。

少年たちが元々船乗りである竜二を死に場所に連れて行く際、作品中で初めて「曳航」という言葉が使われたが、最後彼が死ぬ時には「栄光」について考えていた。題名である「午後の曳航」は実は洒落になっていたのかもしれないがそうでないかもしれない。