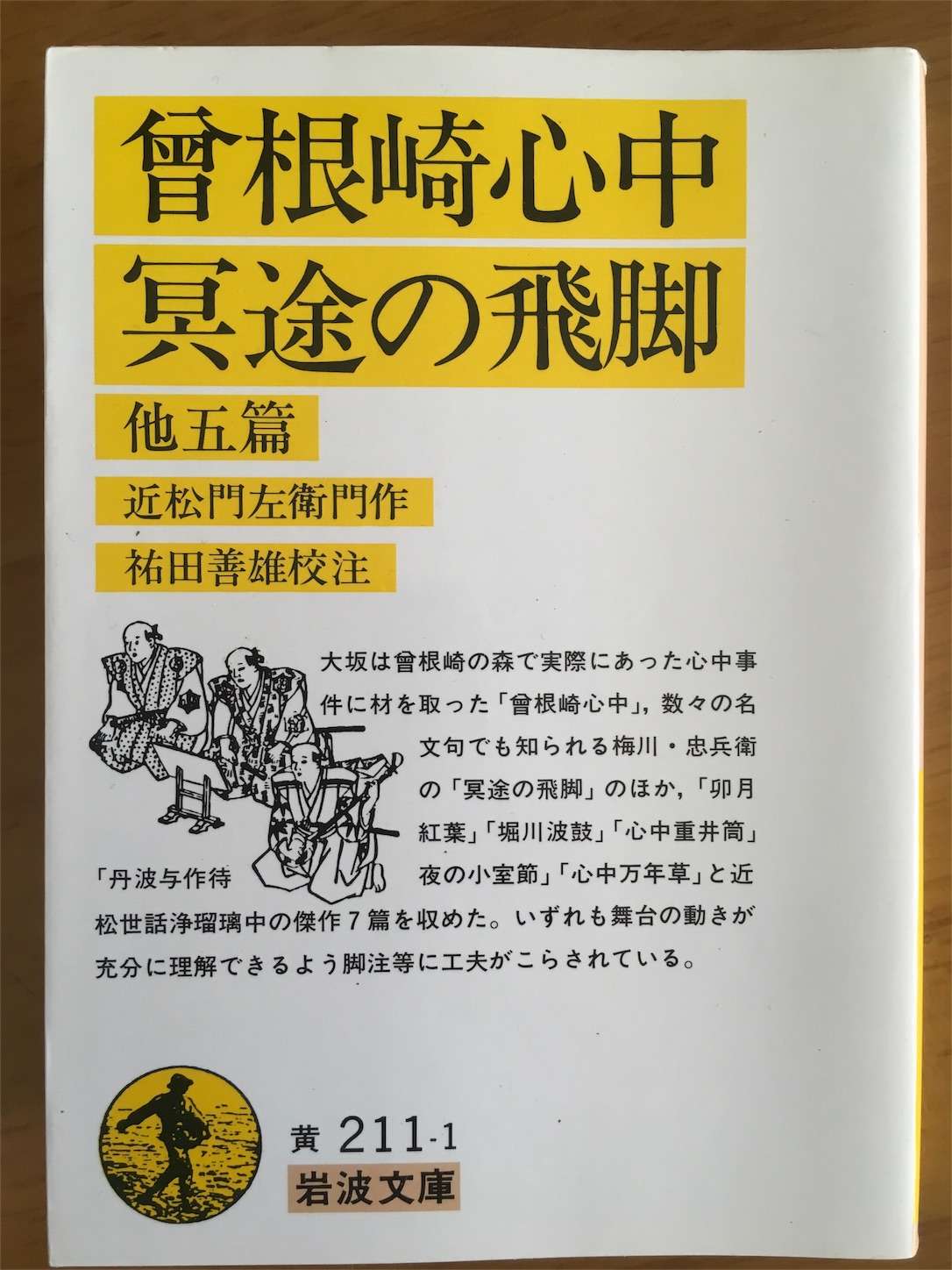

#23 『曽根崎心中』感想

今回は珍しく古典で短いものをと思って曽根崎心中を読みました。自分は古典というと漢文学や鎌倉以前のものしか読まないので、文字が庶民のものとなった後、江戸時代の文学は殆ど読んだことがありませんでした。なので良い機会でしたね。自分は徒然草が好きで中学時代よく読んでいたのですが、あの本は凄い貴重だと思うんですよ。自分が教わっていた先生の1人が吉田兼好の、下層農民を見下す態度が気にくわないと言って徒然草を嫌っていましたが、私はそこにはあまり注目しない。当時まだ上流階級のものであった文字を使いながら山奥で隠遁生活を送った人間はなかなか珍しいでしょう。その為他の文学では宮中行事などにしか触れられていないのに徒然草では支配ピラミッド末端の生活の有様まで事細かに書いてありますからね。本当に平安・鎌倉時代の庶民生活がどのようなものであったのかがよく分かる作品だと思います。徒然草についても高校時代レポートを書いたのを以前ブログに挙げたのでリンク貼っときますね(他記事宣伝2回目)。

http://goshinsangyou.hatenablog.com/entry/2016/09/14/123736

ところでこの曽根崎心中はある友人のお陰でとても安く手に入れることができたんですよ。ニヤニヤしてしまう。どうでもいいがそろそろ本題。

この物語(浄瑠璃)の大まかなストーリーは 大阪の醤油屋平野屋九右衛門の手代である徳兵衛が天満屋という茶屋の遊女お初と結ばれんとする為に大阪、曽根崎の森で心中をするものです。まず最初の読み出しからもう凄い。浄瑠璃なので竹本義太夫が話し手になるのだろうが、ずっと7.5の音が続く。黙読は絶対に勿体無いので音読しなければ気が済まなくなる。リズム感があってスラスラ読めてしまう。なかでも道行文がかなり有名であるので全て載せておく。

此の世の名残。夜も名残。死にに行く身を譬ふれば。仇しが原の道の霜。一足ずつに消えて行く。夢の夢こそあはれなれ。あれ数ふれば暁の。七つの時が六つ鳴りて。残る一つが今生の。鐘の響きの聞きをさめ。寂滅為楽と響くなり。鐘ばかりかは草も木も。空も名残と見上ぐれば、雲心なき水の面。北斗は冴えて影うつる星の妹背の天の河。梅田の橋をかささぎの橋と契りていつ迄も。我とそなたは夫婦星。必ずさうとすがりより。二人が中に降る涙。河の水かさも増るべし。

何というか、もし完全な意味が分からなくても琴線に触れるものがありませんか。全体的に七夕の織姫と彦星に掛けられていますね。「我とそなたは夫婦星」ってのが特にグッときました。初めて読みましたが近松門左衛門は天才なのかなあと感じさせる。漢詩でもソネットでも和歌でもそうですけど、人の心を打つにはやはり韻というのは重要なんでしょうね。ただ正論を長々と語っても聞くのは面倒なだけですが、これに韻が加わることで本当に良いものになりますよね。自分は高校の時、何故か漢詩の心を得たいと思って幾つか作って先生に提出して添削をお願いしたことがありました。全て上手くはいかなかったんですがね。敗因は「有名な詩を読む」ことが足らなかったことでしょう。もっと白氏文集とか唐名詩選とか読んでおくんだった。しかし詩集って読むの辛いですよね。英語のポエムはそこそこ楽しめたんですが漢詩はどうもココロが重くなる。多分中国の音で読めないというだけで楽しさ半減してるんですよね。分かってるならやれよ、って感じですが。英詩の話になったので少し。先日Robert Louis StevensonのA child's garden of versesという詩集を読んだのですが、英語の韻文もやはり心に響く。言語も私の母語と違うし、大陸も違うのにですよ。特に良かったのはLooking forwardという章でした。一番最初に知ったからですかね。これです。

When I am grown to man's estate

I shall be very proud and great,

And tell the other girls and boys

Not to meddle with my toys.

大体の意味はこんな感じですかね。

もし僕が大人になったら

とても誇り高くて立派になるんだ

そしたら女の子や男の子達にこう言ってやるんだ

僕のおもちゃは触らせない、ってね

ちょっとコミカルですが幼い時間がよく分かる作品ですよね。大人になったらとうに玩具に興味はなくなっているだろうに、やはり他の子には触らせたくない男の子の心。可愛らしいですね。まあまだ半分ほどしか読んでいないので来年一気読みしたいと思います。最近詩とか韻文に触れる機会が多くなって思ったんですが、高校までの学校教育だと韻の美しさを強調して愉しむような授業がなかなか無いですよね。"鑑賞"とか言ってもしょうもないものが大半ですしね。カリキュラムの関係と言ってしまえばそうなんですが、文学にはもっと面白い世界がありそうなのに、その世界をすらなかなか垣間見させない。自分は教壇に立ったことがないので全く分かりませんが、やはり人に何かを教えるというのは簡単なことではないのでしょう。自分がある要素を持っていたとしても、それすら生徒に伝えるのは難しいのでしょうね。雑談が殆どでしたがそろそろこの辺で。それでは。

#22 『ダフニスとクロエー』感想

今回はロンゴスの「ダフニスとクロエー」を読みました。題名見りゃ分かることですね、すいません。今回この本を読んだのは#18で扱った三島由紀夫の「潮騒」がこの作品のオマージュであるというのをあとがきで知ったからです。取り敢えずリンク貼っときますね。

http://goshinsangyou.hatenablog.com/entry/2016/09/02/185748

この物語はダフニスとクロエという若い山羊飼いと羊飼いとの恋愛を描いた2.3世紀の作品。ダフニスとクロエは互いに付き合いを続ける中で初めて"恋"というものを知り、お互いを求めるあまり苦しむようになるが、 フィレータースという老人がダフニスに恋の存在を教えたことでまた2人の恋愛は難題を退けながら一歩ずつ歩みを進める。しかしセックスには至らない。ダフニスはABの先にCがあることに本能で気付いているのだが何をすればいいのかまでは分からない。2人の間にセックスを持ち込んだのはリュカイニオンという淫蕩な人妻であった。リュカイニオンが深い森の中でダフニスにABCのCがどの様なものなのかを教えた。クロエーは処女であるはずだから流れた血は森にある泉で洗えば良いことなども教えた。物語全てが何という官能。椅子に座って読んでいるだけなのにのぼせてしまう。良い感じ。ギリシャ語で読む能力が無いのが恨めしい。まあこの後も美少年ダフニスはグナトーンという男色家に襲われかけたりするのだが結局、このダフニスとクロエーが住んでいた一帯の大領主ディオニューソファネースがこの村にやって来たとき、ダフニスがディオニューソファネースの実子であることが分かり、その後無事婚儀を執り行い、2人は結ばれたというところで話が終わる。言い方よくないですけどクロエーが処女を喪失する瞬間で物語が終わるんですよね。ちょっと面白い。

まあしかし読み進める程「潮騒」が如何にこの作品に似せられているかよく分かりますね。潮騒もこの作品も、共に海に近いというのは三島がダフニスとクロエーに似せたからであろうが。私は"海"は三島の中にある要素の一つなのではないかと思う。海はよく眩しく光る。三島と親交のあった石原慎太郎の作品「太陽の季節」や彼の趣味、ヨットなどにも"海"は現れている。石原慎太郎は「肉体派」という言葉を使っていたが当に、という感じを受ける。潮騒の作品そのものを肉体派と位置付けるのは性急かもしれないが肉体派的要素は散見されるのではないか。そもそも肉体派的要素を持った三島の選択の中に肉体派的要素が勿論含まれていたのだ。そのため、余りにも若々しい"海"をその作品、彼自身に惹きつけたのではなかろうか。幾ら何かを真似しても自分の性質からは逃げられない。潮騒の記事でも触れていますが、潮騒は三島作品の中でも異色、まだ読み終えてないものも多いので一概には言えないが本当に異色。激しい執念や情熱、憎悪が余り感じられない。あるのは男女の生易しい恋愛感情、三島が憧れ、それが失われている為に焦り、心に大きな影響、傷も与え、結局実現することの無かった異性間の恋。三島は何か思うところがあったのではないか。三島が「潮騒」を仕上げるとき、本人にその扱われている題材が欠けていたことに関して、本人は何を思ったのだろうか。

#21 『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』感想

久しぶりの更新になりました。最近は訳あってあまり本を読んでいませんでした。全うな生活はしてるのかも。最近人生に平安はあるのか考えたんですけど、「何かを目指している限り無い。」という結論に至りました。自分はまだリタイア後の老人でもないですし一応何かを目指して向かっていく存在であります。自分は生まれてから特に何かの才能を開花させたgiftedとかでもないのです。何の才能もありませんでした、残念なことに。一つだけ何か突出したものがあれば、一つ心配は減ると思うんですが自分はそうではない。何かになりたいと思ったとき、なるのに必要な条件に追われるのは仕方のないことなんですかね。自分と同じものを目指している全国、各時代の人達も一部を除いて大体同じような悩みを抱えていたと思うと少しは納得できます。なかなか楽ではない。キリがないのでそろそろ本題に。

どうでも良いことですが、実はこの本別に感想書かなくても良いかなと思っていたんです。でも予想以上に良い本だったので書くことにしました。まずこの本、東京大学文学部教授の加藤陽子先生が神奈川の栄光学園で授業を行った時の様子を議事録や会話に近い形で書いてあるので、多少長いが比較的読みやすい。内容としては日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、第二次世界大戦それぞれに世界が向かっていく様子を日本人を中心に書いたものなんですが、何より題名で凄く損してると思うんですよね。題名だけ見ると反戦派リベラルな主張を延々と聞かされるのかと思ってしまうじゃないですか。そういうのもあって感想書く必要なんて無いんじゃないかと思ってた部分が大きいんですよね。しかし内容は右でも左でもなく中道の視点から戦争を捉えていて教科書だけではなかなか分からない部分までよく分かる。何よりあらゆる人物一人ひとりの特徴や考え、姿勢だけでなく当時の日本が各戦争をどう捉えていたかがよく見えるのが本当に良い。自分もこんな授業を受けたかったと思わせられてしまった。

当時朝鮮半島を当然主権の及ぶ範囲であると認識していたからこその"主権線"という表現、ベトナム戦争でのアメリカの執着の理由など、様々なことがよく分かる。本に優劣はあまり付けたくないですがこれは本当に良い本だと思います。教養の足しになるなって感じで、それじゃあまた。

#20 『午後の曳航』感想

今回読んだのは三島由紀夫先生の「午後の曳航」です。この作品も高校時代の先生に薦められたものなのですが、よく考えてみると高校生相手にこういう本を薦めているんですよね。勇気が無ければなかなかできないと思います。少し話を戻します。この作品全体としてはギラギラしたものが自分には感じられました。言葉足らずですが、真夏の水面、研がれた刃物のような、「潮騒」以外の作品に感じる三島先生へのイメージとあまり変わりません。この記事は飽くまで私のブログなので私の主観100%で構わないと思うのですが、実際に同じ作品を読んだ他の人はどう感じたかも少し気になりますね。正直あまり気になりませんが。「午後の曳航」には場面として海が出てくるため自分のイメージに"真夏の水面"があるだけなのかもしれないですが、もしそうなのだとすれば自分の想像力の乏しさが悲しくなりますね。先日、澁澤龍彦が三島由紀夫に関して言及した文章を読んでいたのですが、澁澤は三島の自刃に対して、政治というのは蓑に過ぎず、核はもっと他のものであったのではないか、という風な見解を示しているとありました。親しい友人ならではの見方なのでしょう。私はこの2人に対して好奇ではない興味と尊敬を感じているのですが片方は自刃、もう片方は病という安らかな死に方をしていないというのにも何か惹きつけられるものがあります。この非常に博学な、それでいてどこか問題を抱えた二人物同士の交友関係は2人の死を以て閉ざされたのであり、私が如何に敬意を払おうとここに立ち入ることはできない。私は勿論であるが、この部分を研究している人間も同じでありましょう。何者も立ち入れさせないというところにも魅力がある。ともかくも私はこの2人の先人の存在を知れたことに喜びを覚える。そんでは本題。

この作品は登という少年が、母である房子の愛人で船乗りである竜二に英雄像を見出した後の流れに主軸が置かれています。この登は船(海も含まれるか)が好きであり、その中で現れた船乗りの竜二に自身の英雄像を投影させるのだが、やがて竜二は母房子とよく付き合うようになり、当初登が望んでいたような海の男の力強さを感じなくなっていく。竜二は海に居たからこそ登にとっての英雄だったのであり、母と馴れ合う内に陸に馴染んでしまっては英雄でなくなってしまうということだった。登は数人の友達といつも絡んでおり、こましゃくれた思想を振るって常に"英雄"を待ち望んだり、世界に失望したりしていた。彼らは世界への失望の具現化作業として猫を殺すなどしたが、ここの辺りから自分の頭に「時計仕掛けのオレンジ」の少年4人組がチラついていた。4人組が失望していたかは知らないが"トルチョック刑"で何かを壊したり痛めつけたりする面では同じである。こんな程度では共通点に数えられるのかすら微妙であるが若気の至りの感じがある。少年たちは平凡な"父親"を嫌い、現実を自分たちが理想する世界に戻そうとする。その中で少年たちは塚崎竜二を殺すことにする。最後のシーン、竜二は少年たちに連れてこられた秘密基地で自身の英雄譚を話す中で自分がかつて憧れた死と隣り合わせの海や熱帯の太陽から離れつつある現状、また向こうが竜二を拒むようにすら感じていた。しかし死と隣り合わせの海から離れ、陸で女を得、その女の子供に話している中で自分は殺されるのだ。彼に死からの逃げ場は与えられていなかったように感じる。

栄光と死と女は、つねに三位一体だった。

自分が拒んだものを、竜二は今や、それから拒まれているかのように感じた。

そしてそのように自分の失ったものに気づき、考えている時に渡された睡眠薬入りの紅茶を飲み、

誰もが知るように、栄光の味は苦い。

と締めくくられる。竜二は少年たちに殺されることも知らず、彼らの見せかけの要求に答えている時に考えた栄光、そして睡眠薬のせいで苦くなった紅茶、夢想と現実とが死を以て接続することになるのだ。

少年たちが元々船乗りである竜二を死に場所に連れて行く際、作品中で初めて「曳航」という言葉が使われたが、最後彼が死ぬ時には「栄光」について考えていた。題名である「午後の曳航」は実は洒落になっていたのかもしれないがそうでないかもしれない。

#19 徒然草に見る有職故実及び文化の伝播について

1.はじめに

本論文は1章で概要説明、2章で題名にもある徒然草に記述のある有職故実や大衆の文化についての考察、3章で総括としてのまとめを行っていく。

有職故実とは平安期前後頃から起こった学問であり、朝廷における貴族、皇族がどのように振る舞い、どのような服装、調度品を以てして年中行事などに臨むべきかを研究するものである。一般的に有職の道では旧儀、先例を非常に重んじる傾向があるように私は感じる。これは昔の中国であっても、日本の古典、和歌の技法である本歌取りにもみられることであるから先例を重んじるというのは昔から東アジアに根付いていた文化なのだと思う。有職故実の及ぶ範囲は一見小さいように思われるかもしれないが、髪型から布の織り方まで非常に多岐に渡っている。

徒然草の作者である吉田兼好の家柄は農民などといった庶民というよりかは、朝廷で過ごしている貴族寄りであるのでそういう世界の話が多いように感じるが実は読んでみると庶民の文化に関する記述も少なくない。有職のような貴族文化も、このような庶民文化も一言に「文化」と言えるが、本論文では区別して考えていくことにしたいので注意されたい。

2.徒然草に見られる文化についての記録

Ⅰ.大衆文化に関する記述について

第34段に「甲香」という物が出てくる。当時の武蔵国金沢の人々はこれを「へなたり」と呼んでいたという記述がある。「甲香」とは、煉香(ねりこう)の調合に用いる香料のことで、長螺や赤螺などの巻貝の蓋を用いるので、「貝甲」と呼ばれ、「甲」は当て字とされている。また「こうこう」や「あきのふた」などと赤螺の古名から来た異称もある。これらが練香として都の貴族に届くまでに原材料の貝を酒に漬け、灰で煎じ、さらに複雑な過程を経て精製されるとも言われている。そしてこの精製された甲香は粉末状のもので、これを他の香料と調合する。またこの段ではこの原材料となる貝の形が説明されてもいる。「ほら貝」は、巻貝のうちでも最大のものであり、殻の長さは約40センチにもなる。赤螺や長螺の約15センチの大きさに比べると、倍以上の大きさだ。この殻は度々吹奏用に用いられており、形状も大きさも当時の人もよく知られていたために、これを引き合いに出して、甲香に用いる貝の説明をしたのだと思われる。「細長にして出でたる」というのは、細長くなっていて突き出ている、という意味であるが、長螺などの口が細長くなっていないようであるからどういうことなのか釈然としないとされている。

武蔵国金沢は現在の神奈川県横浜市金沢区金沢のことであり、もともとの読みは「かねざわ」であったのが「かなざわ」になったと言われている。

「へなたり」は京の都からすれば未開の地に等しい坂東などでは「た」の音が濁っていたため「へなだり」と呼ばれていた。この語源は定かではないが小松操氏によると当時の『秘語(卑語)』であるらしいという説と、稲田利徳氏の「粗末な罇(銚子)」とする説があるらしい。いずれにしても、あまり良い印象の語感ではないという風に感じる。

坂東では「へなだり」などと品のない言葉で呼ばれているものが加工されて都に入った途端に貴族たちは「いとをかし」と言っていたのだろう。また兼好自身も第44段などで度々、香の空だきの匂いについて良いという風に言っているのだ。私はこの段の面白味はここにあると思う。

第96段には「みなもめ」と呼ばれる草に関する記述がある。「くちばみ」に噛まれた時にはこれを傷口に塗ると良いというのだ。

「みなもめ」というのは現在ヤブタバコという名前が付けられているキク科の越年草で、山野に自生し、夏から秋にかけて黄色い花を咲かせる。生薬名・漢名を天名精(てんめいせい)鶴虱(かくしつ)といい、果実を採集したものを鶴虱(かくしつ)、葉を採集し乾燥したものを天名精といったらしい。この鶴虱は條虫駆除に煎用するらしいのだが、徒然草にあるように「葉をもんで塗る」といった用法を見つけることが出来なかったのでいささか残念ではある。

「くちばみ」はマムシのことであると考えられている。「口食み(くちはみ)」が語源であると私は思うのだが、「食み虫」の音が転じて「マムシ」になったという説があるので私の考えは正しいのかもしれない。また蛇は「くちなわ」とも呼ばれているがこれは「口が付いた縄」の意ではなく、「朽ちた縄」に似ているからだそうだ。

当時、山里に草庵を構えて隠遁者として生活することはなにかと模範的である、こうあるべきだと言われることが多いが、そう簡単に言えるほど生ぬるい生活ではないと思う。この段にもあるように「くちばみ」や蜂などの害虫に刺されることも少なくなかったはずだ。ここで兼好がこのような実用的な記述をしているのは暗に隠遁生活、自然の厳しさを伝えようとしているのではないかと私には思われる。

第119段で兼好は鰹に関する非常に興味深い話を書いている。徒然草が書かれた当時はもう鰹は朝廷にも上がるほどの馳走として扱われているが、一昔前では貴族の料理どころか賤しい身分の人々にすら食べられることは少なかった、というのだ。これは一体どういうことなのか。古くは大和朝廷が、鰹の干物など加工品の献納を課していたという記録があるらしい。「かつを」の語源は「堅魚」(かたうを)からきているようであり、その名にある通り鰹節にするのが一般的であったと考えられている。この段でいう「食べる」というのは生で食べることを指したのだろう。つまり、鰹は昔から朝廷への献上品として珍重され、地方の有力者でさえ口にすることができないということだ。しかし、兼好が生きた時代(鎌倉末期から南北朝)は、鎌倉の上流社会の人々も口にするようになっていたことをこの段では語られている。「頭は、下部も食はず」を、鎌倉の庶民でさえも忌避して捨てたとして、この魚(鰹)は余程嫌われていた、という解釈がなされる。しかし、兼好の論は、鰹は朝廷に献上する品である以上、切り取った頭といえども、庶民は口にすることができなかったことを物語っており、上に記したように、朝廷への献上品である故、「嫌われていた」はずはない。これは「身分」が原因であるという説がある。各々の身分にはわきまえるべき分別があり、その分別をわきまえないことはタブーとされていたのだと思う。当時の、現代のように身分に関して決して寛容でない社会の考えの一端を魚一匹から読み取ることができる非常に面白い一段であるように感じる。

Ⅱ.有職故実に関する記述について

第48段は解釈の仕方が難しいため、いくつかの説がある。藤原光親卿が最勝講という行事の奉行を務めていた時、後鳥羽上皇から出された食膳を食べ終わった後に御簾の中へ入れ、片付けもせず帰った。これに対して院に仕える女房達は批判したが後鳥羽院は「有職のふるまひ、やんごとなき事なり」と言って繰り返し感心していたという話だ。

光親卿は後鳥羽院から最勝講奉行を任じられており、また当時の後鳥羽院の寵臣である。寵臣ではあるものの御簾の中に片付けずに食膳を放置しておくことは無礼なように思われるが、これのどこが有職の道に適っているのだろうか。まず、この「御簾」がどこに掛かっている御簾であるのか。上皇の御簾というのはいくら有職故実といえども失礼に値するだろうということで疑わしいと考えられている。しかし上皇に「有り難く頂戴した」という旨のことを伝えるため敢えて上皇の御簾に入れたという解釈もある。そして光親卿はこの時最勝講奉行を務めていたために自ら御膳を奥に持っていって女房に渡すということはすべきではないので有職故実に適っているというのであろうか。

他の解釈としても後鳥羽院が有職に通じていないため、など上皇側の失態とする解釈もあるようだが僅かではあるものの本を読む限り、私はそのようには感じない。この上皇は歴代の中でも特にその能力が多岐に渡って優れていたと思える節が多くあるからだ。

第95段は徒然草の数多い記述の中でも自分にとって特に興味深いものだ。文箱とは書状、願文などを入れて持ち運ぶのに手持ちの利く細長い箱のことだ。「ふみばこ」「状箱」ともいい、和名類聚抄には「ふみはこ」といい、書物を入れて負い運ぶ箱のことを言っている。また源氏物語の若菜上に「沈のふばこ」とあり、香木づくりの高価な特色のある箱に願文を封じるとある。近世には手紙や短冊などを入れる様々な形のものができ、それが大名の嫁入り調度に加えられていた。

話を戻すと、箱に緒を付けるのだが、そのつける方向によって箱の役割が変わってくるという。これは有職故実の観点からどちらでも差支えはないものの、右に緒をつけると文箱、左側に緒をつけると手箱になるというのだ。「くりかた」は箱の身に付いている紐を通すための環で、もとは「刳り方」(「刳る」は「えぐる」)から来ており、刀の鞘などの場合などにもいう。私はこれに関して、左右とは箱の何を基準にして言っているのか、「結び」という観点から、後の室町時代に成立する「水引」などとの関連性はあるのか、など疑問に感じた。そこで歴史学者で文学博士の本郷和人教授と、工学博士で日本家具について造旨が深い小泉和子教授にお聞きしたが、過去の文献にもこのような稀な例は少ないらしく、解決することはできなかった。

Ⅲ.庶民から宮中へと移った文化の稀有な例

当時の身分に対する意識は庶民であるにせよ貴族であるにせよ現代のそれとは比べ物にならないくらいに重いものだったと思う。故にこの二つの文化はある程度の接点はあったにせよ殆ど分けられて成熟していったはずだ。概して、宮中の文化が下層階級に移っていくものであるが、ここで挙げる例はその逆である。ここではこれらの文化の交流点ともいうべき事柄に関する記述について触れていく。

第61段に宮中での出産の際に行われるまじないについて書かれている。身分の高い人間が子を産む時に胞衣(腹中で胎児を包んでいる膜及び胎盤)が滞ることがあるらしい。そういった時に甑(米を蒸す器具)を屋根の上から落とすというのだ。

分娩後に胞衣が体内から排出されることを「後産(あとざん)」という。その後産が速やかに行われない時のことを「とどこほる」といったのだ。第61段の記述を見る限りこの「甑落とし」は御産の際は毎回行われると考えられているようだが、胞衣が後に残っている時に行うまじないらしい。御産の時に甑を落とす習俗は、平安末期に始まったといわれている。『平家物語』によると、皇子が誕生すれば南へ、皇女が誕生すれば北へ落とす。これも「君子南面。」に由来しているのだろうか。このまじないに使われる甑は「大原の里」で作られたものを使うらしいが、これは京都左京区の大原が当てられることがあるが、京都右京区の大原野の方が正しいという。これは、「山槐記」に、「件の甑は、大原の社にある」という記述があるが、この「社」に該当しそうなものが大原には見当たらず、大原野神社と思われるからだと言われている。大原の甑が用いられたのは、その地名が「大腹」に通じるためとも伝えられており、また「甑」は「子敷き」や「腰気」に通じ、胞衣の機能と関連がありそうだとする説が有力である。

3.まとめ

本論文で私は徒然草から鎌倉期前後の民衆、宮中の文化がどのようなものであったのかを読み取り、紹介してきた。昔であれば当たり前のことであるが、日本の全国民の識字率は現代と比べて驚くほど低い。そのため残っている文献といえば当時の上流階級が書いたもののみである。「賤し」が転じて「あやし」となってしまう程に貴族にとって下層階級の暮らしぶりは謎に包まれていたに違いない。よって、当時のそういった身分の暮らしを明らかにしていくことは非常に難しいことであるように思う。後世まで何か記録を残すためにはどうしても一定の教養が必要となってくる。しかし民衆に教養はなかった。身分ごとにほぼ完全に隔離された社会の中で、貴族並の教養を持ちながら平民の生活を営む「遁世者」の立場にいた吉田兼好に課せられた使命は非常に大きいように感じるのだ。

身分の高い人間のみの記録を残していく時代はもう古い。最近では一般市民の記録を残そうという運動があると聞いたことがある。これは識字率の高い現代社会であるからこそなせる業である。1000年前の民衆を今知ることはできないが、1000年後の民衆がその1000年前の我々を知ることができればいいと思う。

〈参考文献〉

徒然草全釈/松尾聡 著 清水書院

有職故実大辞典/鈴木敬三 著 吉川弘文館

有職故実図典/鈴木敬三 著 吉川弘文館

#18 『潮騒』感想

本は今年一杯読まないつもりだったんですが昨日の「文字禍」といい欲望の制御が効かなくなってきました。参りました。

少し最近の話をします。私は最近澁澤龍彦という仏文学者の存在を知り、色々調べていました。これが調べていく内にトンでも無く面白い考えを持った人なのでは、と思うようになり、図書館などで著作を探しているんですが本当に見つからない。どういうことだ。しかも出版されたのが結構昔なので今も新品在庫があるか分からない。神保町は探したがどうしても探しきれないところがある。結局そういう訳で近くの本屋で在庫検索掛けて貰おうと思っているのですが題名が題名なだけになかなか店員に声をかける勇気が出ないのです。だって「エロティシズム」「エロス的人間」ですよ?こんなんどうすりゃええのや、と思ってたら仲の良い友人がバイトしているので彼に頼もうと思っています。彼が調べてくれることを願うばかりです。ていうか連絡さっき来てましたけど在庫無いらしいですね。笑う。ということで私は何回神保町に行けば欲しい本を買えるのか。もう一つ、澁澤龍彦に関して。自分は中学時代美術部に所属していたのですが、その時部室にあった画集をよく読んでいました。そこで自分がハマったのがシュールレアリスムでした。発端となった作品はルネ・マグリットの「ピレネーの城」。荒地に浮かんでいる大きな岩の上に城が建っているという作品。こんな世界があるのかと驚いてしまって10分くらい見入っていたんじゃないですかね。そのシュールレアリスムの繋がりでベルメールという人形作家の存在を知りました。私が画集で見たのは奇妙に生々しい人間の下半身同士が繋がっている作品。これです。

初めて見た当時は凄く不安になりました。なるでしょ?俺はなった。そして今、澁澤龍彦について調べていく内に、どうやら彼の書斎にも置いてあったらしい写真を見つけました。ソースは何も無いので何の参考にもなりませんが。しかし私が中学一年の時に惹かれたものが時間を隔てて再び自分の前に現れてきたわけで、私はまた不安になりました。そもそも彼もサド研究の学者ですしシュールレアリスムを好むのも分かりますから結局同じような場所をウロウロしていたのは私の方だったというわけですかね。それにしても嫌なタイプの再会です。まあそろそろ本題。

この本は歌島という小さな島に暮らす若い青年新治と島一番の金持ちの娘、初江との恋愛が成就するまでの話を描いたものです。何というか、こんなこと滅多に無いんですが、一日で読み切ってしまいました。というか一日で読み切らないと居ても立っても居られなくなる。次の展開が気になって仕様がないんですね。二人の恋がまた安夫に邪魔されてしまうのでは、と心配になる。自分は三島由紀夫の作品が大好きなのですが、彼の別の作品には"張り詰めた美への執着"みたいなのがあって読んでいると少し疲れてくるんですね。「金閣寺」とか特にそうでした。研いだ後の刃物みたいな。でも「潮騒」は弛んだ毛糸みたいな感じですかね。飽くまで僕のイメージですしガンつけられても困るのでやめて下さい。しかしまあ無事に恋愛が成就して良かったというモンです。私にとっては無事ではないのですが。三島先生の狙い通りと言ってしまえばそうなのかもしれませんがその通りなのかもしれませんがそれが問題なのですよ。ずっと安心して二人の恋愛を眺めてきたのに最後の締めの部分が悩ましい。

少女の目には矜りがうかんだ。自分の写真が新治を守ったと考えたのである。しかしそのとき若者は眉を聳やかした。彼はあの冒険を切り抜けたのが自分の力であることを知っていた。

最後、二人の結婚が決まった後の話です。初江は船乗りである新治に写真をお守り代わりに渡していたのですが、この記述はどういうことなのか。流れで考えても二人の意見の不一致などを描くようには到底思えない。"あの冒険"というのは直前の、彼女の心情を表す文章から考えて、新治の船旅のことを指すのか。それとも初江と共に困難を乗り越えて成就した恋愛のことを指すのか。私は前者の"船旅"の方だと思っています。なんとなく。となるとこの時新治の、写真への感謝は薄いということに繋がるでしょう。それは初江の「私が新治を支えた」という意識と新治の「俺は自力で乗り切った」という意識とで食い違うことになります。恋人としての初江の矜りは分かる。大いに分かる。しかし新治は船旅の中で恋敵安夫に対する勝利を確信したことで得た行き過ぎた自信が彼にそうさせているのだろうか。物語序盤で我々に見せたような純真無垢な彼は、恋愛を取り巻いている困難を経て成長し、そうして付いた自信によってどう変化したのか、初江はその変化に気付いているのか、そもそも私の考えは全て外れており全く別のことが描写されているのか。三島由紀夫が何を書きたかったのかは分からないが、ともかく波風が立ちそうである。

文学は難しい。

#17 『文字禍』感想

今回は中島敦の文字禍です。私がこの作品と初めて出会ったのは確か京都大学の過去問だったように思います。高校の時に授業で解かされたのですが、正直、文章と内容に呑まれてしまい問題どころではありませんでした。出会ってからずっと全編を読みたいと思っており、青空文庫で何回か読みもしましたが、今回もまた読んでしまった。

この作品は古代アッシリア王国が場面なのですが、その背景、人物名などあらゆるものの非日常に呑まれていました。現代の日本で普通の生活をしているとなかなか見ない名前ですからね。今も呑まれています。初めて読んだ時は何のことやらさっぱり、という感じだったのですが(過去問を解いているのにそんな状況ではマズいのだがここではあまり触れたくない)、読む度に色々なものが深まっていく気がするんです。アシュル・バニ・アパル王に命じられ、文字の精霊について研究する博学者ナブ・アヘ・エリバは研究していく中である"もの"とそれを指し示す"言葉"の関係に気づく。それは「言葉は物体の影のようなもの」というもの。これは飽くまで文学なので実際の世界の中で考えるのは少しおかしな話かもしれませんが本当によく分かる。文字は、それ自体が指し示す物体の本質を見失わせるということを猟師などの例えを使って言い表している。書物狂の博学な老人もあらゆる言葉を知っているがその実を知らない、このことも先に述べたものの一つであろう。私はまだまだ勉強不足なので中島敦のバックグラウンドについて何も知らないが、彼も文筆家である以上、アッシリア王国を生きるナブ・アヘ・エリバと何か似たような問題、疑問にぶつかったのではないかと思ってしまう。